“O Renascimento […] conferiu à produção de objectos — desde sempre a verdadeira razão de ser do oficio do artista — uma investidura solene da qual só nos poderemos libertar rejeitando também o objecto. […] Ora, o objecto de arte apresenta-se, por uma ilusão necessária ou constitutiva, como portador de valores ou como um valor encarnado; por essa razão, ele apela irresistivelmente a tendências de natureza fetichista.” Robert Klein, L’éclipse de l’ouvre d’art, 1967

Esta afirmação de Klein toca num dos problemas mais intensos do pensamento contemporâneo acerca da arte: o do limite do discurso teórico, crítico e histórico. As múltiplas deslocações (conceptuais e ideológicas) que o discurso sobre a arte e os artistas tem sofrido não conseguiram ainda determinar a natureza do gesto artístico, nem traçar o lugar (que equivale a um ponto de vista) de onde se deve ver, experimentar ou julgar a produção artística.

Naquele texto Klein estava preocupado em mostrar o limite do impulso historicista, isto é, aquele impulso de olhar para cada objecto ou artista e ver nesses acontecimentos uma manifestação anunciada anteriormente. Para Klein os perigos deste espírito positivista residem no eclipse da obra de arte. Ou seja, trata-se do desaparecimento da obra como realidade que nunca se poderá inteiramente domar; objecto que, apesar de todos os esforços, permanecerá sempre misterioso e, nos seus aspectos mais essenciais e decisivos, incompreensível. Que a obra de arte apele irresistivelmente a tendências fetichistas (algo que, em certa medida, J. Beuys transforma em mote artístico: a obra é um totem e o artista um xamã) diz respeito não a uma sacralização da obra, mas à recondução dos gestos artísticos aos impulsos mais primitivos no humano.

Voltar a estas questões é pertinente não só porque se assiste a um esforço permanente em validar obras e artistas, mas porque essa validação é feita actualmente em termos de apologias políticas, sociais, antropológicas, etc … Quer-se uma arte que actue em domínios que não só lhes são estranhos, como inconvenientes. A confusão entre obra-de-arte, testemunho, comentário do presente, documento, prova, etc., é intensa e dela resulta uma espécie de negação do trabalho do artista como ponto de fertilidade e espanto permanentes. Aqui reside um paradoxo: quer-se uma arte que tenha consequências na vida (sem sentido lato) e, para isso, transforma-se a obra numa ferramenta controlada e manipulada pela inteligência, ou seja, sem mistério e banal: quebra-se a solenidade da obra (o seu isolamento e diferença relativamente aos demais objectos mundanos) e fica-se sem nada.

O apelo a tendências fetichistas não é de natureza romântica, mas insere-se na recuperação de critérios estritamente estéticos e artísticos no julgamento e na validação de obras e artistas. E este apelo diz respeito não a uma atitude reverencial face às obras, mas à sua inclusão numa esfera estética de autonomia (que é o seu domínio originário) a qual ultrapassa sempre a singularidade do juízo de cada espectador ou especialista.

O regresso aos critérios estéticos implica aceitar que em determinadas ocasiões só se pode ficar boquiaberto e dizer: “ah!”. Peter Zumthor fala em reacções viscerais (por vezes semelhantes a golpes desferidos na carne) que a boa arquitectura lhe provoca e que são essas reacções que lhe servem como critério de apreciação e distinção. E esta reacção física não diz respeito à construção de argumentos vitalistas ou organicistas enquanto categorias estéticas, antes dá conta que a experiência com a arte é, acima de tudo, uma experiência sentimental: é uma afecção ou perturbação da sensibilidade, do corpo, do ânimo. Com Zumthor, onde se podem ouvir ecos de Klein, recupera-se não só a singularidade da experiência com a arte, como se torna evidente que a boa experiência — aquela que acontece por ocasião da boa arquitectura, da boa arte, da boa poesia, da boa música, etc. — não é uma construção mental do sujeito, mas um acontecimento imprevisível e injustificável através do estabelecimento de relações causais. A causalidade em arte, reinante em certos discursos da psicologia, vale tanto como nada. Podem encontrar-se razões, motivos, mas não causas.

Não se quer com isto negar a inteligência inerente aos objectos artísticos, ou a validade e pertinência da expansão do seu campo: as obras são objectos de conhecimento, materialização de gestos de uma inteligência criadora e produtiva. Mas o modo como as obras e os artistas pensam uma questão e/ou actuam não é idêntico à política, à sociologia, à antropologia ou à filosofia. Podem estabelecer-se analogias, prolongamentos e zonas de contágio, mas é bom que sejam claras as distinções entre os diferentes domínios.

O argumento aqui apresentado é, em certa medida, uma apologia da estética como modo de compreender a experiência com a arte. E essa apologia está ancorada em duas evidências ou, se se preferir, perplexidades: primeiro que a arte não é um sistema e, segundo, nunca nenhum discurso esgotará aquilo que uma obra produz em termos das experiências ou discursos que provoca, ou seja, trata-se de um lugar de permanente dúvida e incerteza. Por isso, como diz W. Benjamin, a actividade crítica (e pode acrescentar-se teórica ou histórica) é uma actividade em situação de embaraço: o discurso crítico só pode descrever perplexidades e dúvidas, nunca certezas ou verdades.

Trata-se de um ‘perder o pé’ que obriga a encarar cada ocasião de contemplação estética (e estas ocasiões sabe-se possuírem as mais diversas fisionomias) como momento inaugural e inédito. Mesmo nos casos mais extremos da arte conceptual ou política trata-se sempre de uma experiência física: a sua intelectualização pode permitir, fugaz e momentaneamente, uma espécie de controlo ilusório do objecto, mas posteriormente a sua força-se esvai-se e ficam coisas estéreis, odres vazios.

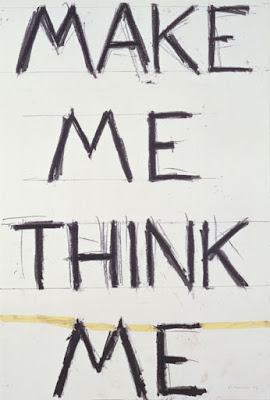

Este movimento de regresso à experiência estética não significa a anulação do esforço de objectividade da inteligência relativamente à arte (até porque, como Kant tão bem percebeu, com a arte dá-se um alargamento do campo do pensamento), mas um dar-se conta que esse encontro não anula o mistério que é a condição lógica de existência de qualquer gesto artístico. Anular esse mistério é o que Klein chama eclipsar a obra, isto é, torná-la invisível, inoperante, morta. Trata-se de encarar toda a discursividade como possuindo um limite o qual se localiza no reconhecer que a certo momento o melhor é mesmo ficar calado e deixar que sejam os gestos expressivos e mudos a tomar o lugar das palavras e das categorias que pretensamente tudo colocam no seu devido lugar.

A investidura solene com que o Renascimento revestiu o trabalho dos artistas (e da qual somos inteiramente herdeiros), não significa um afastamento entre arte e vida, mas o reconhecimento de uma distância e abismo que sempre existirá entre a obra e o seu espectador o qual, sob o risco de se perder toda a arte, é preciso manter e respeitar. E esta é a fisionomia mais marcante da experiência estética: perceber que a obra é um outro que nunca se poderá plenamente alcançar; podem fazer-se esforços de aproximação e mediação, mas a estranheza não será anulada porque essa é a sua essência constitutiva.